医療マネジメント学会、第8回九州山口連合大会 平成21年9月22日福岡市国際会議場で開催され、院長と事務、看護士が参加しました。今までこのような学会に出席したことが無く、そして、このような学会があったらよいと思っていたかもしれない有意義な学会でした。 |

院内ボーリング会と懇親会 平成21年9月15日院内勉強会の後で伊万里ボウリングに行き30人が参加して1ゲームのみのボウリング会をしました。優勝は150点の院長でしたが賞品は有りません。その後すぐに玄海丸で寿司会席の懇親会をしました。 |

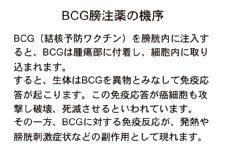

院内勉強会:9月分 平成21年9月15日院内 |

第3回医療安全における国内外の取り組みに関する研究会 平成21年8月28日福岡市ガーデンパレスにて開催され、看護士、事務が参加しました。 |

第5回佐賀県透析医会安全管理セミナー:透析室における新型インフルエンザ対策 平成21年8月27日佐賀市アバンセ大ホールにて開催され、看護師らが参加しました。 冨永 ひとみ

池田清美 透析室における新型インフルエンザ対策 医療法人明楽会 くまクリニック院長 隈 博政先生 副島江美子 1透析施設として準備すること ①予防具の用意 定数は必要人数×1日あたりの必要個数×42日間(6週間N95マスク(DS-2マスク)あるいはサージカルマスク 手袋 ゴーグル 2スタッフ 患者に対して行なうこと①感染症予防にどう対応するかを周知する 予防が第一である。普段から手洗い、うがい、咳エチケットといった一般的衛星手技を守り励行する。感染症の流行地に行かない、流行地には外出しない、という根本原則を理解する。 自宅で発熱したら、来院する前に電話をして指示を仰ぐこと 透析中に発熱にきずいたら、直ぐにスタッフに知らせる 普段から少なくとも体調不良者は基本的に透析前に診察する習慣を形成する。通常のインフルエンザは予防手段があり、インフルエンザワクチン接種を患者及びスタッフに推奨する。あわせて、肺炎球菌ワクチン接種も推奨 3新型インフルエンザウイルス検査が陽性の場合 保健所はその結果を患者に連絡し、感染症指定医療機関などへの入院を患者に勧告し、移送する。その場合、隔離透析が可能な施設であることを条件とする。 感染症指定医療機関等の隔離透析可能な限度をこえた場合、保健所や感染症指定医療機関等と当該患者のかかりつけの透析施設で相談の上、透析時間をずらすなどして他の透析患者との接触を最小限にした上で、当該患者かかりつけの透析施設で透析を行う。 4抗インフルエンザウイルス薬の予防投与 通常はタミフル75mg(1カプセル)/日、投与期間は7~10日間で最長6週間とされるが、透析患者の場合、75mg(1カプセル)を5日に1回である。 5環境整備 (清掃、リネン、廃棄物) |

佐賀県医療安全対策研修会 平成21年8月27日佐賀市文化会館大ホールにて開催され、看護士が参加しました。 桑本 崇 |

院内勉強会:8月分 平成21年8月25日院内で職員研修会を行い、武田薬品佐賀営業所の岩永一彦氏が、医療安全のためのKYTをビデオで講演しました。以下にその時の要旨を書きます。 KYT(Kiken Yochi Training):危険予知試験は、元来工事や製造業で、事故・災害を防止する目的で、その作業に潜む危険を事前に予想し、指摘しあう試験。 職場内研修を通じ、危険情報を共有し災害の発生を事前に予知し未然に防止することを目的とするもの。 |

第22回全国有床診療所連絡協議会 平成21年8月1日熊本市ホテル日航にて開催され、院長が出席しました。 |

泌尿器科いまりクリニックの腎友会設立総会: 平成21年7月26日伊万里市市民センターにて開催され、院長、副院長、透析室の職員が参加して、お手伝いしました。院長が挨拶し、副院長の講演:人工透析の歴史、そして佐賀県腎友会の中島安雄会長の挨拶、総会の議事がありました。ここ数日の記録的な集中豪雨の中にもかかわらずにお集まりいただいた皆様、たいへんにご苦労様でした。 |

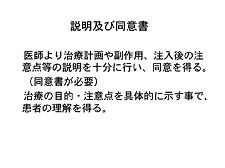

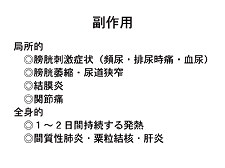

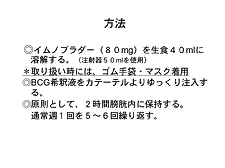

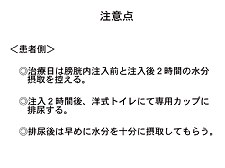

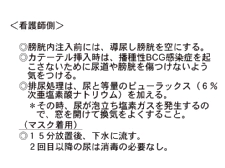

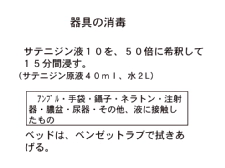

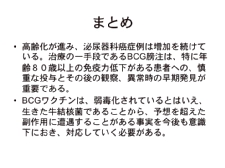

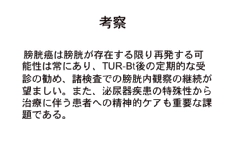

院内勉強会:7月分 平成21年7月14日院内待合室にて、外来ナースからBCGワクチンの膀胱注入療法についての発表がありました。以下にその時のスライドを載せます。

|

透析療法従事職員研修 ; 平成21年7月11から12日埼玉県大宮市の大宮ソニックシティ1F大ホールにて、2日間の研修を受けた。透析の原理から腎移植、看護、栄養指導に至るまで、幅広く、しかも濃い内容の研修を受けることができました。2日間の研修について報告いたします。 桑本崇 本研修のねらい・透析医療を担う、医師、コメディカルの育成・慢性腎臓病の現状と問題点・末期腎不全患者治療の現状と課題・すべての透析スタッフが共有すべき知識と理論・患者予後向上のための方策・患者(高齢、重複障害、長期)へのサポート・透析医療安全・得られた成果を実習、日常臨床で活用 末期腎不全治療開始時のインフォームド・コンセントの手順 1.医師 施行可能ないくつかの医療を提示 ・HD/CAPD/在宅HD/移植 理解し比較検討できるように分かりやすく説明 口頭・文書・パンフレット・見学・ビデオ・セカンドオピニオン 2.患者 十分理解・納得した後、自主的に判断して1つの選択肢を選ぶ。 ・治療法選択権は患者側にある。 ・医療施設の都合ではない。 3.患者は医師に選んだ医療を受けたいという同意 CAPDの実際 ・腹膜透析の計画的な導入が可能 ・カテーテルの埋没のよりカテーテル管理の不要 ・カテーテルの種類を選ばない ・カテーテル留置・埋没が容易かつ安全 ・計画的な患者指導が可能 ・適正な時期に腹膜透析が開始可能 ・腹膜透析が迅速に開始できる ・十分量の透析量が短期間に得られる ・透析液リークの危険がない ・カテーテル感染症が少ない ・入院期間が短い CAPDの問題点 ・感染症の発生 ・タンパク質の喪失 ・入浴にやや不便 ・腹部膨満感 ・代謝面での長期観察 長期腎不全患者の合併症(長期透析症候群 10年以上)・心不全(透析心) ・腎性貧血 ・免疫不全 ・動脈硬化 ・腎性骨異栄養症 ・感染、発癌 ・虚血性心疾患 ・異所性石灰化 ・栄養障害 ・脳血管障害・透析アミロイドーシス ・性機能障害 ・末梢血管障害 ・多嚢胞化萎縮腎 ・透析低血圧症 ・腎細胞癌 ・その他 慢性透析患者の代表的循環器合併症 1.心機能障害 2.心不全 3.高血圧 4.低血圧 5.不整脈と洞機能不全 6.心膜炎 7.虚血性心疾患 8.動脈硬化 9.脳血管障害 維持透析患者の降圧目標 心血管系合併症の発症を抑えるという観点からは透析前後血圧:120~160/60~90mmHg 随時血圧<140/80mmHg ABPM(夜間収縮期血圧)<140mmHg 患者指導 すれ違いの原因・確かな知識の欠如 ・確かな技術の欠如 ・想像力の欠如 ・ラベリング(思い込み) ・惻隠(同情)の情の欠如 ・創造力の欠如 透析治療の基本的なスタンス ・すべての透析患者は圧倒的に透析不足だと理解する ・だから何でも起きうるのだと理解しておく ・自分の施設がすべてだと思わない ・あらゆる治療の可能性を追求する 透析のエキスパート ・患者指導の究極の目的は、患者自らが選び実践していけることである(自律) ・確かな知識と技術が自律を支える -透析治療の限界を知る -安定した普遍的な医療を提供する -想像力を発揮し、創造する -明らめ(受容)を誘導する ・こころ安らぐ場所 -人が集うのは温かく・やわらかく・楽しい場所である -思い込みを排し、慮る -認めている・認められているという安心感が大切 糖尿病透析患者の問題点 ・溢水症状などによる緊急導入が多い ・高齢者が多い ・全身に腫々の合併症がある ‐眼科的合併症による視力障害 ‐脳血管障害後の麻痺・筋力低下・痴呆 ‐虚血性心疾患 ‐糖尿病性壊疽 ・シャントトラブル、不均衡症候群 ・血糖コントロール ・透析低血圧 ・水分・塩分管理が不十分 ・非協力的、理解が不十分 糖尿病性腎症の病気分類 ・第1期(腎症前期) 正常 ・第2期(早期腎症期)微量アルブミン尿 ・第3期(顕性腎不全)持続性タンパク尿 ・第4期(腎不全期) 腎不全 ・第5期(透析療法期)透析療法、腎移植 糖尿病性腎症患者の透析導入に際して留意すること ・保存期腎不全の比較的早期から、患者および家族に将来透析導入が必要となることを理解させる ・腎不全治療法(血液透析、腹膜透析、腎移植)の選択 ・適切な時期に内シャントを作製する ・検査成績のみならず、溢水症状などの臨床症状や日常生活障害度を総合的に検討した上での透析導入が重要 透析室災害対策(4つの対策)1.患者監視装置(コンソール)のキャスターはフリーにする2.透析ベッドのキャスターはロックしておく3.透析液供給装置、ROはアンカーボルトなどで床面に固定する4.透析液供給装置、ROと機械室壁面との接合部は、フレキシブルチューブを使用する以上の4つの対策のみで震度6強までの地震災害は完封できる震度7については、都市基盤が破壊されるので、被災地内での透析は継続困難第一選択かつ唯一の対策は、被災地外搬送である*震度7に対しては被災地内でがんばろうとしない 被災地外へいかに無事に出るか、出すか 緊急離脱 ・通常の返血回収するのが、第一選択 ・通常回収がうまくいかない場合は、離脱用回路を用いた離脱 災害対策の基本姿勢 1.施設内対策は、4つの対策だけで大丈夫です(後はまた、考える) 2.災害対策のためだけの対策を、考えてはいけません 3.普段やらないことは、災害時には絶対にできません 4.日常診察でやっていることを、災害時に応用可能にする姿勢で考える 腎移植の基準 ・従来の基準:組織適合性重・新しい基準:阻血時間、地域、待機日数、小児重視、ポイント制・優先順位 ①搬送時間(阻血時間)同一都道府県内、同一ブロック内(6or 12点) ②HLA型の適合度(0~14点) ③待機日数(1年:1点 10年以上log計算) ④小児待機患者(16歳未満:14点) 腎移植は末期腎不全の根治的治療である 透析患者のメンタルケア 身体疾患患者における精神障害の重要性・頻度が高い・患者のQOLの重要な構成因子の1つである ・医療者、家族やその他のケアギバーの負担を増やす・治療やケアを妨げる ・医療経済上の問題になる・身体疾患の症状や転帰に影響を与える? 正しく把握して緩和すべき重要な症状 身体疾患患者の心理的ケア・身体疾患の治療・ていねいな身体的ケア、身体症状緩和・正しい情報提供・喪失を最小限にするための工夫・ソーシャルサポートの改善・支持的精神療法・向精神薬療法*通常の身体ケアをていねいに行なうことは、心理的ケアとしても非常に重要 透析患者における検査成績の見方・考え方 ポイント1)検査することに意味はない 2)検査結果を良く読む→状況把握→対応決定が重要! 3)日常検査(保険も確実に通る)を良く知ることが大切 4)新しい検査・特殊検査は自分で学んで欲しい 心胸比(CTR)を考えてみよう・胸のⅩ線写真は後ろ前に、右から左へ撮る これからはずれるとCTRは大きくなり、座位でも大きくなるこうした時も、常に同一条件で測定すれば良い・HD前?HD後?施設によりまちまち HD前は一番悪い時 →心不全を避ける 月・火がお勧め HD後は一番DWに近い時 →DWの決定に・・・金・土がお勧め・測り方により変化する。気にしない!hANPを使おう 透析患者の看護・「BE NURSE!」-あくまで看護師であることを忘れないで!・身に付けよう! -物ではなくて、専門知識。透析患者に正しい情報をわかりやすく伝えることが出来るように・技術を磨こう!-透析者が安全に安楽に透析生活を送ることができるように・透析患者さんに教わろう!-聞こう、患者さんの人生について・ストレスをためない!-看護師同士、医療者同士、支え合おう! 感想 考察 : 研修を終えて一番に感じたことは、この研修に参加できた満足感でした。研修の内容はもちろん自分の意思で参加したことの意義はとても大きいものでした。透析の基本についてはもちろん、CAPD、腎移植など知識が少ない部分も学ぶことができ、知識の幅が広がったと思います。 この研修で学んだことを無駄にしないためにも、今後の透析看護にいかに活用するか、しっかりと考えてなければいけないと思います。 最後に、このような場に参加させていただき本当に感謝し、これからの仕事に役立つように、精進したいと思います。 |

佐賀県透析懇話会:67回 平成21年7月9日佐賀市アバンセホールにて開催され、看護師らが参加し、勉強しました。 副島江美子 講演題:当院における頸部、腹部超音波スクリーニング検査について 演者:医療法人 力武医院 内容抜粋:臨床検査技師による頸部、腹部を対象とした超音波スクリーニング監査を開始し、病変の早期発見を目指してきた。技師の視点から透析患者の病変の傾向を見る。 検査部位は、甲状腺・頸動脈・肝・胆・膵・脾・腎・腹部大動脈・前立腺 他。ウイルス性肝炎 3回/年 その他 1回/年 透析患者に特異的な病変だけではなく、高齢化に伴う疾患も多い傾向にあった。腎のう70% 肝のう30% 脾腫30% 甲状腺66% 血管石灰化100% 腹部大動脈瘤3% 全身の臓器に対する検討が必要なため、情報収集とスキルアップに努めていく。感想:当院もDrによるエコー、2ヶ月に1度→3ヶ月の1度の割合で検査を行なっているが、検査部位は腹部のみであり、HD患者さんの合併症、二次性副甲状腺の増加している中、INTACT-PTH上昇し、オキサロール施注の患者さんには、頸部エコーは早期に必要であると思う。その後の治療方針の大きく影響すると思われる。ウイルス性肝炎は、3回/年、その他、1回/年の割合で施行されている。当院もエコーで早期発見後、必要に応じてCT、MRIの検査も取り入れていかなければならないと思う。年の一度のCT、GIFは予定をいれ、HD患者の合併症を早期発見できる様、かかわっていきたいと思います。 池田清美 シャントカルテの作成を試みて 医療法人至誠会 至誠会(はじめに)血液透析療法の中でバスキャスラーアクセス(以下V A)の管理は重要なV(静脈)A(動脈)が十分なものでないと、有効な透析が出来ないばかりか死を意味することにもなりかねない患者様にとってまさに『 命 綱 』である毎回、穿刺するスタッフは違いシャントに関連する情報や経過を全てのスタッフが正確に把握できない状態だった(目的)シャントカルテを作成しシャントに関連する情報の共有化を図る(結果)スタッフに対してのアンケート結果PTA・再建術等の経過が把握しにくい穿刺に関する必要な情報(穿刺禁止理由 止血困難部位)がわかりにくいとの回答が多数あったそこでシャントトラブルスコアーリングによって3点以上の患者様の シャントカルテ作成 カルテには手術名、手術日、シャント肢の血管走行、狭窄部位を明記備考欄には穿刺禁止部位の理由を明記した しかし、研究を進めて行くなかでシャントの観察ポイントに個人差があり統一性に欠けていることに気づいた。そこで、スタッフが同一のレベルで観察を行い異常の早期発見に繋がるよう観察チェックシートを作成し取り組んでいる。(感想) 当院の透析外来通院者は現在@@@@名です 透析記録用紙にて穿刺部の確認は可能ですが同一部位ばかりに穿刺するのでなく各個人が意識し血管の走行観察し新しい部位の開拓に努める必要性また、今後シャントカルテに類以する情報も必要と考えます。当院透析室のレベルアップに向けて私自身向上心をもち日々努力していきたいと思います。 犬山尚子 一般演題 当院における頸部・腹部超音波スクリーング検査について 力武医院 内容・感想 臨床検査技師による頸部・腹部を対象とした、超音波スクーニング検査を病変の早期発見を目指し病変の傾向の報告あり。結果、腎のう胞(72%)肝のう胞(30%)脾腫(30%)甲状腺 腫瘤(66%)血管石灰化(100%)腹部大動脈瘤(3%) 透析患者に特異的な病変だけでなく、高齢化に伴う疾患も多い傾向にあった。今回、スライドにて超音波の説明があり、解りやすい画像で理解できた。手指の衛生に対する意識と行動ギャップについて 白石共立病院 内容・感想 手指衛生は、院内感染予防対策の基本である。手指消毒意識調査について、伝達講習直後は96.1% 遵守できていたが、6月の調査では87.5%低下している。“つい忘れてしまう”という理由が多かった。手指衛生に対する意識を再認識し、組織全体で取り組み、守っていける感染予防活動をあきられず、あきらめず、続けていく必要がある。当院でも手指消毒液ウエルパスが置いてある。私自身手洗いのみで、消毒液を使用する回数が減っている。院内感染予防を認識し、今後清潔基本操作守っていきたい。特別講演 透析患者の漢方治療 飯塚病院 東洋医学センター所長 三潴 忠道先生 内容・感想 維持透析患者には特有の症状や合併症が生じやすい為、漢方治療が有効なことも多い。基本的な治療 人参湯を中心として:便秘+冷えが明らかなタイプ 補中益気湯を中心として:少し元気がないが強い症状が少ないタイプ 対症療法的な処方 皮膚掻痒感 ・当気飲子・黄連解毒湯・温清飲(黄連解毒湯+四物湯) 筋痙攣(こむら返り) ・芍薬甘草湯 倦怠感 ・十全大補湯・紅参 シャント・トラブル ・桂枝茯苓丸 便秘 ・大黄甘草湯・桂枝加芍薬大黄湯・三黄瀉心湯 漢方薬の薬性 温(熱)服用すると体を温める ・附子 ・乾姜 ・桂皮平 甘草 寒(涼)服用すると体の熱をとる ・大黄 ・黄連 ・石膏 漢方薬は、単独より併用することにより効果的です。服用方法も重要で、湯に溶いて食前または食間に服用することで体が暖まります。白湯に溶いて服用する漢方製剤は、水分制限のある透析患者にとって、白湯の量を少なめにする工夫が考えられるが、ほとんどの症例で汗をかくようになるので、水分量を極端に気にする必要はない。漢方薬は長時間内服しても副作用が少なく十分な効果が得られると考えていたが、内服して2週間しても効果がない場合は他のへ変更した方が良いとも話される。当院でも漢方薬を多く処方してあります、これからも透析患者へ漢方薬を十分に理解し説明していきたいと思います。 冨永 ひとみ 講演題 :シャントカルテの作成を試みて演者 : 至誠会病院 内容 :血液透析療法のなかで、バスキュラーアクセスの管理は重要であり、患者にとって命綱である。シャントカルテの内容 :手術名、手術日、シャント肢の血管走行 狭窄部位の明記 備考欄には穿刺禁止部位の理由を明記感想 :まず最初に感じたことは、シャントカルテがあれば穿刺時の注意点もわかり穿刺しやすいのではと思った。当院は、透析患者数が@@@名と少人数なため、各個人のシャント情報を把握すればよいのだが、全ての患者のシャント情報や経過は把握できていないのが現状です。私のような経験の浅い看護師にとっては、シャントカルテが必要だと感じました。と同時に、シャントがどれだけ大切であるか、「命綱」であることを患者本人はもちろんであるが、家族にも再認識、再指導の必要性も感じました。講演題 :血液透析患者の栄養指導について演者 :納富病院 内容 :栄養指導の内容として、①個別栄養指導(入院・外来患者)②集団栄養指導 ③ロビーにて展示(外来受診患者)①では、本人と面接し問題点を見つけ、改善策を説明した上で食事摂取内容記入してもらい、その後、本人へ栄養指導。②では、栄養管理委員会を中心に運営。③では、ロビー陳列に陳列棚を設け展示。月ごとにテーマを決めて食品や立て札を並べ、ポスターを貼り付けている。感想 :当院でも、月1回、管理栄養士から個別に指導しているが、患者がどれだけ理解しているか、食事の改善が出来ているか、看護師としては検査値や体重増加量で判断したり、本人からの情報で把握している状況である。 今回の発表で印象に残っていることは、ロビーでの陳列で実際に清涼飲料水に含まれる糖分(砂糖)量を置いたり、お菓子に含まれている脂肪量を見せたり、消費カロリーのポスターを貼ったりと、目で見て理解できるように工夫してあることである。百聞は一見にしかずではないが、聞くよりも目で見る情報も大事だと感じた。 当院でもこのような工夫をしていけば、なお栄養指導の効果が期待できるのではないだろうかと思った。 桑本 崇 講演題 :『透析患者の漢方治療』 演者 :飯塚病院 東洋医学センター所長 三潴 忠道先生 内容 : Ⅰ.基本的な治療・・・多くは冷えと便秘を中心に、皮膚(かゆみ)や消化器症状(食欲不振など)に着目し、処方が合うと冷えがとれ、便通が改善し、夏には発汗するようになって「元気」になる。 1)人参湯を中心=便秘+冷えが明らかなタイプ 2)補中益気湯を中心=少し元気がないが強い症状が少ないタイプ Ⅱ.対処療法的な処方・・・Ⅰの基本治療をまず行なって解決することが多い。この内容は対症療法的だと考えるべきだが、臨床上有益との報告が多々ある。 1)皮膚掻痒感=当帰飲子、黄連解毒湯、温清飲 2)筋痙攣(こむら返り)=芍薬甘草湯 3)倦怠感=十全大補湯、紅参 4)シャントトラブル=桂枝茯苓丸 5)便秘=大黄甘草湯、桂枝加芍薬大黄湯、三黄瀉心湯 Ⅲ.副作用など、運用上の注意 1)服用方法と水分負荷 2)漢方薬の血清カリウム値に対する影響 3)附子中毒 4)アレルギーなど 最後に透析患者における漢方治療も、漢方医学的な理論を参考にすると効果があげやすい。治療目的となる症状だけにとらわれず、漢方医学的な病態把握も参考に漢方製剤を使用することで、透析患者のQOLを一層改善できるであろう。 感想 : 当院でも漢方療法を取り入れて、実際に患者へ使用されている。透析患者さんの中にも、便秘、筋痙攣などの症状に使用しているが、上記にもあるように、顆粒(苦い)のため、多くの水分の摂取を必要とし、「口に残るので飲みにくい」などの声も聞かれている。先生のおススメ飲み方(一番効果のある飲み方)として、100ml程度のぬるま湯に溶かし、内服するとお話をされていたが、水分制限のある患者さんへ指導する場合、苦味により飲めない患者さんへ使用するには、工夫がいるように思われた。 今後も、漢方をはじめ多くの薬の使用、内服の指導をする機会があるので、これらの情報を生かし、より良い看護が出来るようにしていきたい。研修報告書 職種 看護師 中村 雅美 第67回 佐賀県人工透析懇話会 日時 平成21年7月9日(木) 場所 アバンセホール 血液透析患者の栄養指導について 納富病院 [はじめに] 当院では92名(平成21年5月現在)の人工透析患者を有する。 毎月血液検査を実施し、高リン血症、血糖や体重コントロール不良、希望者などを医師の依頼箋により栄養指導を実施している。 [方法] 栄養指導の分類として 1個別栄養指導(入院患者、外来受診患者) 2集団栄養指導 3ロビーにて展示 当院でも、個別に毎月栄養指導を栄養士が行っている。 食事内容記録表を患者に記入してきてもらい、血液データーと共に指導を行ってもらっている。 スタッフも体重増加が多い時や血液データーを見た時に、その都度、説明・指導しているが、患者によっては何を摂取したのか、はっきりおぼえていなかったりすることもあり、問題点をみつけることが難しい時がある。 患者の話を聞き、その中で改善できるところはなるべく改善できるよう、食事もバランスよく食べるように心がけるよう指導していくが難しいと思うことがある。 どう説明・指導しても、その時だけで終わってしまうことがあるので継続して指導していくことが大切だと思いました。 ただ、こちら側からばかり言うのではなく患者と共に考えていかなければと思いました。 透析患者の漢方治療 飯塚病院東洋医学センター所長(漢方診療科)三潴忠道 人工透析の普及により腎死がすぐに人の死に直結することは稀である。 しかし、維持透析患者には特有の症状や合併症生じやすい。これらに対して漢方治療が有効なことも多い。 研修報告書 職種 看護師 氏名 吉田和子 日時:平成21年7月9日 【木曜日】18:30~20:30 場所 :アバンセホール 〔特別講演〕 「透析患者の漢方治療」 飯塚病院 東洋医学センター所長 三潴忠道先生 Ⅰ基本的な治療 1)人参湯を中心として :便秘+冷えが明らかなタイプに 人参湯は胃腸虚弱で冷える傾向のある患者に適応となる。 冷えが明らかな時には、附子末を加え便秘があれば大黄末を 加える。 2)補中益気湯を中心として :少し元気がないが強い症状が少ないタイプに 補中益気湯は元気不足の気虚に対して元気を出せる薬であるが、 胃下垂や脱肛など内臓下垂を伴うようなタイプに向く漢方薬でもある。 透析患者の多くは皮膚が乾燥傾向であり、さらに四物湯を加えると 皮膚に潤いが出て元気にもなる。 補中益気湯+四物湯として、透析患者に幅広く用いられる。 Ⅱ対症療法的な処方

Ⅲ副作用など運用上の注意

漢方製剤は原則として白湯に溶いて服用したほうが有効である。 水分制限のある透析患者では用いる白湯の量を少なめにするなどの工夫が必要

漢方製剤のカリウム含有量は、一日常用量あたり多くて、50mg程度で 2剤用いて100mg以内である。 3)附子中毒 |

伊万里有田地区医師会学術講演会: 平成21年7月9日伊万里市迎賓館にて開催され、いまりクリニックから院長、副院長と看護師2人が参加して勉強しました。九州医療センター脳神経内科の岡田靖部長による特別講演、脳血管障害を合併した糖尿病患者の治療戦略がありました。 脳梗塞のリスクは糖尿病で高まる。食生活や生活習慣の変化で肥満や高血圧、糖尿病の人が増えて、アテローマ血栓症が増加してきた。以前は脳梗塞患者は痩せているイメージがあったが、今は太った方というイメージが多い。脳卒中は突然生じることよりもその前に前触れという症状、前駆症状、TIAがあることも多い。脳梗塞は大別して三種類あり、まず、ラクナ梗塞は100ミクロン以下の微細な貫通枝が梗塞するもの。アテローム梗塞はやや太い血管の梗塞で広い脳領域が阻血しその中でも特に血流の悪い箇所が数ヶ所梗塞する。心原性梗塞は大きな血栓による太い動脈の閉塞のために半球にも及ぶ脳の広範な梗塞を生じる。女性の場合、急性脳梗塞は太って糖尿病の方に多い。急性脳梗塞の45%はNIHSS4以下の軽症が多いが、そのうち11%は進行し、男性や高血圧患者に多い。 TIAの新しい定義としては、単一血管の一過性の虚血。本格的な梗塞の前駆症状のことも多いし、ABCD因子のスコアが高いほど脳梗塞に移行しやすい。心原性の場合はワーファリンを使用し、非心原性の場合は抗血小板製剤を使用する。血圧の改善には減量が一番、BMI25%以下が良い。 |